1922 Tiny Powell*

1942 Taj Mahal (eigentlich Henry St. Clair Fredericks)*

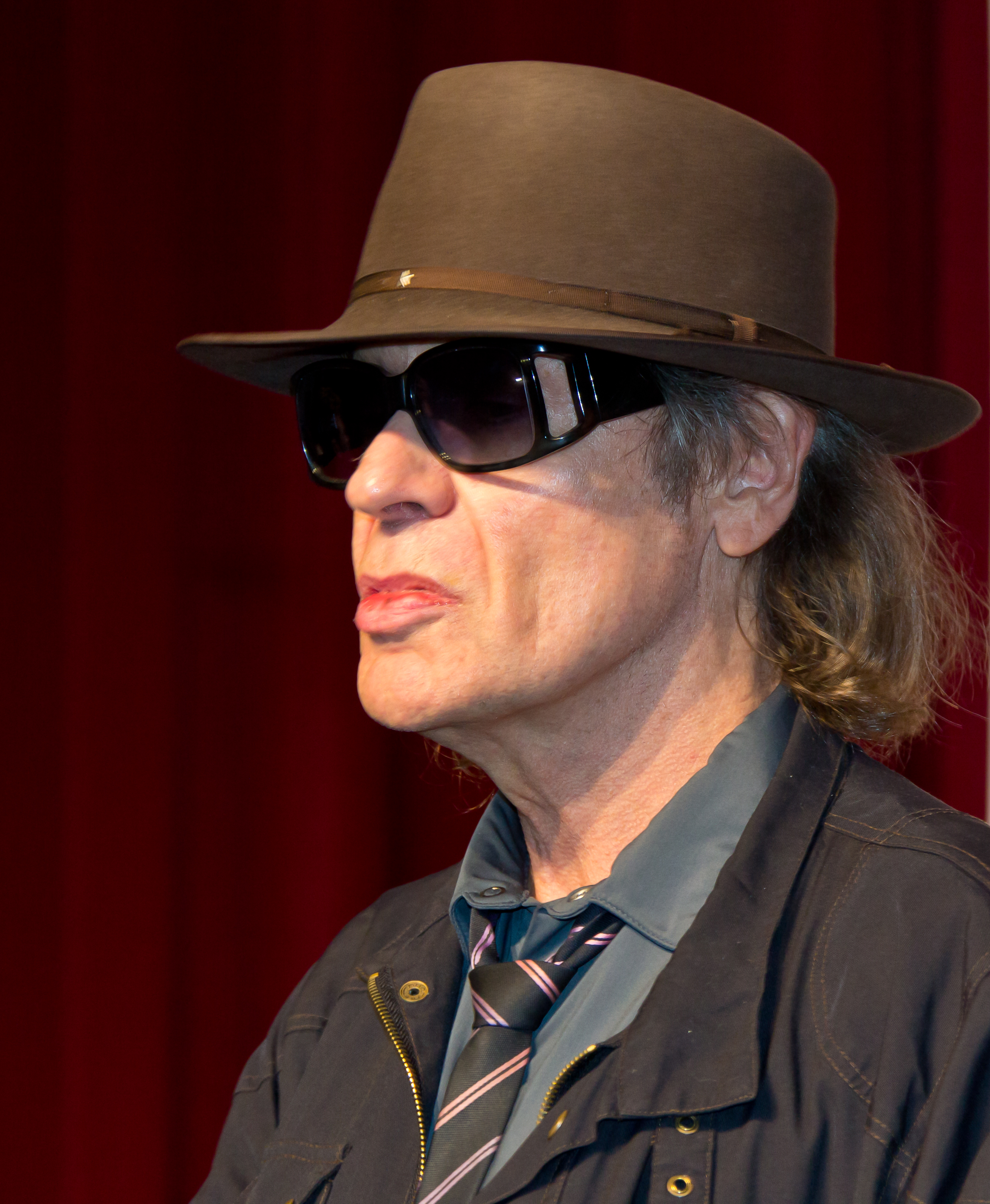

1946 Udo Lindenberg*

1954 Hollywood Fats*

1969 Craig Erickson*

1989 Good Rockin' Charles+

1996 Johnny Guitar Watson+

2002 Little Johnny Taylor+

Keith Dunn *

Shakey Sam *

Noam Dayan*

Noam Dayan *17.05.

Noam

Dayan is a guitar player and a singer who dedicates his life to Blues

music and has been performing on stages in Chicago and in Israel. These

days, the band continue to perform in Israel as one of it's leading

groups of authentic Blues. He has been playing professionally both

electric and acoustic Blues, and keeps it’s tradition alive in Israel.

At the age of 18, Noam was introduced to the Blues and started exploring

this world, studying and learning from whatever records he could find

around the country. During the next few years he played both electric

and acoustic Blues with several bands before moving to Chicago in 1997.

There he had the chance to expand his musical feeling and after a while he played the Blues clubs in and out of the windy city. After coming back to his homeland, he established the Noam Dayan Blues Band, playing soulful blend of traditional Blues, Gospel, Soul and Jazz. The music draws it's influence from the likes of B.B. King, Ray Charles, T-Bone Walker & Jimmy McGriff among other artists who's tunes the band covers beside original tunes. The band is playing on stages across Israel and considered to be one of the leading groups of authentic Blues in the country, striving to “preach” it's spirit to Israeli audiences.

The music recreates the original sound of the old Blues recordings and especially the warmth and spirit that brought up by the musicians. On stage, the band delivers the power and intensity of the Blues alongside the soul and the warmth of it.

Debut album from Noam Dayan “A Whole New Land” showcases an intimate and acoustic side of his music. Original compositions alongside favorite covers reflect the deep influence of the Delta country and Chicago Blues traditions on Dayan's music. Alongside performing, Noam also teaches Blues guitar and does educational projects concerning the Blues.

There he had the chance to expand his musical feeling and after a while he played the Blues clubs in and out of the windy city. After coming back to his homeland, he established the Noam Dayan Blues Band, playing soulful blend of traditional Blues, Gospel, Soul and Jazz. The music draws it's influence from the likes of B.B. King, Ray Charles, T-Bone Walker & Jimmy McGriff among other artists who's tunes the band covers beside original tunes. The band is playing on stages across Israel and considered to be one of the leading groups of authentic Blues in the country, striving to “preach” it's spirit to Israeli audiences.

The music recreates the original sound of the old Blues recordings and especially the warmth and spirit that brought up by the musicians. On stage, the band delivers the power and intensity of the Blues alongside the soul and the warmth of it.

Debut album from Noam Dayan “A Whole New Land” showcases an intimate and acoustic side of his music. Original compositions alongside favorite covers reflect the deep influence of the Delta country and Chicago Blues traditions on Dayan's music. Alongside performing, Noam also teaches Blues guitar and does educational projects concerning the Blues.

Smile and Cry - Noam Dayan Blues Band

Noam Dayan - A Whole New Land (2013) Full Album

My debut album. Humble respect and tribute to the giants of the country Blues.

1. I Just Don't Care (0:00)

2. A Whole New Land (3:02)

3. Canary Bird (6:58)

4. I Can't Be Satisfied (10:23)

5. Long Distance Call (13:46)

6. Down South Blues (18:08)

7. Love Fell in Love With You (20:47)

8. Black Angel Blues (24:12)

9. Baby Please Don't Go (27:34)

10. Can't Hold Out Much Longer (30:11)

11. My Little Bird (33:20)

12. Hey Hey Baby (36:40)

13. Take a Little Walk With Me (40:25)

14. Honey Bee (44:02)

15. Hobo Blues (48:09)

16. Steady Rollin' Man (51:07)

17. Big Boss Man (54:34)

18. Nobody's Fault but Mine (57:05)

19. Goin' Away Baby (59:48)

20. Some Things Never Change (1:03:42)

All instruments by Noam Dayan.

Recorded: 2012, Haifa University, Israel.

Producing: Noam Dayan

Mix & Master: Dan Ben Sheffer at Studio 18

Artwork: Gal Shir

For more information:

www.noamdayan.com

1. I Just Don't Care (0:00)

2. A Whole New Land (3:02)

3. Canary Bird (6:58)

4. I Can't Be Satisfied (10:23)

5. Long Distance Call (13:46)

6. Down South Blues (18:08)

7. Love Fell in Love With You (20:47)

8. Black Angel Blues (24:12)

9. Baby Please Don't Go (27:34)

10. Can't Hold Out Much Longer (30:11)

11. My Little Bird (33:20)

12. Hey Hey Baby (36:40)

13. Take a Little Walk With Me (40:25)

14. Honey Bee (44:02)

15. Hobo Blues (48:09)

16. Steady Rollin' Man (51:07)

17. Big Boss Man (54:34)

18. Nobody's Fault but Mine (57:05)

19. Goin' Away Baby (59:48)

20. Some Things Never Change (1:03:42)

All instruments by Noam Dayan.

Recorded: 2012, Haifa University, Israel.

Producing: Noam Dayan

Mix & Master: Dan Ben Sheffer at Studio 18

Artwork: Gal Shir

For more information:

www.noamdayan.com

Tiny Powell *17.05.1922

TINY POWELL MY TIME AFTER A WHILE

https://www.youtube.com/watch?v=oO8rGa03a2A

Er ist bestimmt kein Blueser aber er ist ein Rock´n Roller. Er bekommt von mir die erste Wildcard für den Blueskalender. Seine Verdienste auf die Verwendung der deutschen Sprache in der Rockmusik haben auch vor dem Blues nicht halt gemacht.

Udo Gerhard Lindenberg *17.05.1946

Er ist bestimmt kein Blueser aber er ist ein Rock´n Roller. Er bekommt von mir die erste Wildcard für den Blueskalender. Seine Verdienste auf die Verwendung der deutschen Sprache in der Rockmusik haben auch vor dem Blues nicht halt gemacht.

Udo Gerhard Lindenberg (* 17. Mai 1946 in Gronau (Westfalen)) ist ein deutscher Rockmusiker, Schriftsteller und Kunstmaler. Nachdem er Ende der 1960er Jahre mit Bands und Musikern wie den City Preachers und Peter Herbolzheimer eine Karriere als Schlagzeuger begonnen hatte, konzentrierte er sich mit Beginn der 1970er Jahre zunehmend auf die gesangliche Performance und das Schreiben eigener Titel. Er begann als einer der Ersten, seine Texte in deutscher Sprache zu präsentieren und verhalf damit der deutschsprachigen Rockmusik zum Durchbruch. Seitdem entwickelte sich Lindenberg kontinuierlich zu einer führenden und prägenden Persönlichkeit in der deutschen Musikszene, und seine Tonträger erzielten vielfach Gold-Status. Mit seinem 34. Studioalbum Stark wie zwei erreichte Lindenberg im Jahr 2008 im Alter von 62 Jahren zum ersten Mal in seiner Karriere auch Platz eins der deutschen Charts.

In den 1980er-Jahren widmete sich Lindenberg neben seinem musikalischen Schaffen zunehmend dem Thema der innerdeutschen Beziehungen. Trotz großer Bemühungen blieb es ihm jedoch verwehrt, mit seinem Panikorchester in der DDR aufzutreten – abgesehen von einem überwachten Auftritt, der im Jahr 1983 vor ausgewähltem Publikum im Ostberliner Palast der Republik stattfand. Eine für 1984 bereits geplante Tournee wurde von der Staatsführung der DDR wieder abgesagt. Später fand dann doch eine medienwirksame Annäherung in Form einer Lederjacke statt, die Lindenberg 1987 Erich Honecker anlässlich dessen ersten Besuchs in der Bundesrepublik Deutschland persönlich überreichte, und für die er von diesem im Gegenzug eine Schalmei als Geschenk erhielt. Die Jacke wurde an den VEB Jugendmode in Rostock versteigert und befindet sich heute im Kulturhistorischen Museum Rostock.

In den 1990er-Jahren trat Lindenberg auch als Maler in Erscheinung. Einer ersten Ausstellung 1996 folgten zahlreiche weitere, unter anderem im Haus der Geschichte in Bonn. Seine Werke fanden zunehmend Beachtung und befinden sich heute sogar im deutschen Bundeskanzleramt. Im Jahr 2010 gab das Bundesministerium der Finanzen zwei von ihm gestaltete Sondermarken heraus.

Udo Lindenberg erhielt für sein Œuvre zahlreiche Auszeichnungen. Er lebt seit dem Jahr 1968 überwiegend in Hamburg.

Jugend

Udo Lindenberg wurde als Sohn von Hermine und Gustav Lindenberg geboren. Er hat drei Geschwister: den älteren Bruder Erich Lindenberg (1938–2006), der Kunstmaler wurde, sowie die jüngeren Zwillingsschwestern Erika und Inge.

Bereits in seiner Kindheit zeigte sich bei Lindenberg ein ausgeprägtes Rhythmusgefühl, und er nahm jede Gelegenheit zu trommeln wahr. Sein erstes Schlagzeug bestand lediglich aus Benzinfässern. Mit 15 Jahren begann er eine Ausbildung zum Kellner im Düsseldorfer Hotel Breidenbacher Hof und spielte in Altstadtkneipen als Schlagzeuger. In einem Interview schilderte er seinen ursprünglichen Traum, den er später jedoch verwarf, als Kellner auf den Kreuzfahrtschiffen dieser Welt anzuheuern (Zitat: „Mein Traum waren immer die dicken Pötte.“).[1]

Es folgten unstete Jahre, die ihn über Norddeutschland (unter anderem zu Gunter Hampel) und Frankreich nach Libyen führten. 1963/64 spielte er, erst 17-jährig, mit Gerold Flasse und anderen Musikern ein Jahr lang nahe Tripolis in Clubs eines US-amerikanischen Luftwaffenstützpunktes, der Wheelus Air Force Base - heute der Mitiga International Airport. Nach seiner Rückkehr begab er sich zunächst in seiner Heimatstadt Gronau in therapeutische Behandlung, um die Erlebnisse in Libyen zu verarbeiten. Anschließend begann er ein Studium in Münster an der dortigen Musik-Akademie. Nach dem Wehrdienst als Kanonier bei der Raketenartillerie in Wesel[2] ging Lindenberg 1968 nach Hamburg, wo er im selben Jahr Schlagzeuger der Band Die City Preachers wurde, der ersten Folk-Rock-Band Deutschlands.

Karriere

Im Jahr 1969 gründete Lindenberg zusammen mit Peter Herbolzheimer die Band Free Orbit, mit der im Oktober 1970 seine erste Langspielplatte erschien (Lindenberg: Schlagzeug, Gesang bei sechs der zehn Titel). Außerdem war er zu dieser Zeit als Studio- und Gastmusiker gefragt, zum Beispiel bei Michael Naura und Knut Kiesewetter. Seine Qualitäten als Schlagzeuger ermöglichten Lindenberg 1970 in München eine Zusammenarbeit mit dem Jazz-Saxophonisten Klaus Doldinger. Auf dem Debütalbum der von Doldinger gegründeten Formation Passport spielte Lindenberg 1971 Schlagzeug. Auch bei der von Doldinger komponierten Titelmusik der ARD-Fernsehserie Tatort wirkte Lindenberg als Schlagzeuger mit. Die erste LP der Jazzrockformation Emergency, für die Lindenberg trommelte, war 1971 kein kommerzieller Erfolg. Als Schlagzeuger wirkte er auch an den beiden ersten Platten von Niagara mit.

Die LP Lindenberg (ebenfalls 1971 und noch englisch gesungen, mit Steffi Stephan am Bass) floppte ebenfalls. Im Jahr darauf erschien die erste LP auf Deutsch: Daumen im Wind (produziert von Udo Lindenberg und Thomas Kukuck, die auch die nächsten fünf Alben zusammen produzierten), von der gerade mal 7000 Stück verkauft werden konnten; die daraus ausgekoppelte Single Hoch im Norden wurde jedoch besonders in Norddeutschland ein Hit im Radio. Nach einer Tournee als Schlagzeuger der Band Atlantis brachte 1973 das nach der Andrea Doria benannte Album Andrea Doria mit den Ohrwürmern Alles klar auf der Andrea Doria und Cello den kommerziellen Durchbruch, es verkaufte sich über 100.000 Mal und Lindenberg bekam recht schnell den ersten Millionenvertrag eines deutschsprachigen Rockmusikers. Im Einerlei der deutschen (insbesondere der deutschsprachigen) Musik zu Beginn der 1970er Jahre nahm Lindenberg eine Sonderstellung ein: Zwischen international ausgerichtetem Krautrock und Schlagern fand er eine Nische. Rockmusik auf Deutsch hatten vorher zwar auch schon Bands wie Ihre Kinder aus Nürnberg oder Ton Steine Scherben mit ihrem Sänger Rio Reiser produziert, doch die waren zu dieser Zeit vorwiegend politisch und sprachen eher ein Nischenpublikum an.

Udo Lindenberg Musikhalle Hamburg, 1974

Lindenbergs schnoddrige Art, alltägliche Geschichten zu erzählen (Bei Onkel Pö …) und sein nuanciertes Sprachgefühl waren dagegen bis dato ungehört. In der Folge profitierten zahlreiche Musiker von Lindenbergs Pionierarbeit. So bekamen zum Beispiel Stefan Waggershausen und Marius Müller-Westernhagen ihre ersten Plattenverträge. Über die Urheberschaft der Sprüche Lindenbergs gab es später eine außergerichtliche Einigung mit dem langjährigen Saxophonisten Olaf Kübler. Lindenberg ging 1973 erstmals mit seinem Panikorchester auf Tournee. Es folgten zahlreiche weitere Platten und Tourneen. Lindenberg erfand in diesen Jahren viele seiner Kunst- und Kultfiguren wie Rudi Ratlos, Elli Pyrelli und Bodo Ballermann.

Im Jahr 1975 erschien Lindenbergs erstes Buch Albert Alptraum bis Votan Wahnwitz. Auf dem Album Ball Pompös gelang es Lindenberg, in seinen Liedtexten mit Wortwitz zeitgeistige Gesellschaftserscheinungen pointiert auf den Punkt zu bringen. Ein Beispiel hierfür ist das Lied Leider nur ein Vakuum, das bestimmte Verhaltensweisen der Jugendkultur satirisch beleuchtet. Riskante Spiele thematisiert Alkoholismus sowie Medikamenten- und Drogenmissbrauch, ohne dabei moralisch den Zeigefinger zu erheben. Auch im Nachfolgealbum Votan Wahnwitz wechseln die Liedtexte zwischen Ernst und Witz und werden durch einfallsreiche musikalische Strukturen überhöht. Beispiele hierfür sind die Lieder Der Malocher und Elli Pyrelli.

Das Jahr 1976 wurde für Udo Lindenberg zu einem seiner produktivsten. Neben der LP Galaxo Gang erschien unter dem Pseudonym „Das Waldemar Wunderbar Syndicat“ I make you feel good, eine erste Best of Panik Udo und die erste in einer Reihe von fremdsprachigen Veröffentlichungen: No Panic, auf der Lindenberg seine Lieder auf Englisch intoniert. Im gleichen Jahr (und auf einer weiteren LP: Sister King Kong) artikulierte Lindenberg in dem Lied Rock ’n’ Roll Arena in Jena zum ersten Mal die Forderung nach einer „Panik-Tournee“ durch die DDR. 1976 „entdeckte“ Lindenberg auch Ulla Meinecke und produzierte ihre ersten beiden Alben. Sie war dafür als Gast und Songschreiberin auf der 1977er LP Panische Nächte und der 1978 erschienenen Dröhnland Symphonie zu hören. Auf Lindenbergs Rock Revue (1978) „deutschte“ Lindenberg zusammen mit Horst Königstein Klassiker des Rock ’n’ Roll (von Little Richard über die Beatles bis zu den Rolling Stones) ein und ging danach auf große Tournee.

Die folgende „Dröhnland-Symphonie“-Tour wurde von Peter Zadek als Show mit großer Bühne, Multimedia und einer Vielzahl an kostümierten Statisten inszeniert. Als Ergebnis entstand Lindenbergs erstes Livealbum Livehaftig. Darauf befindet sich eine Coverversion des Songs We Gotta Get Out of This Place von Eric Burdon, mit dem Lindenberg 1979 durch Deutschland tourte. Im selben Jahr erschien mit Der Detektiv die zweite Rock-Revue, auf der weitere deutsche Coverversionen internationaler Hits wie Candle in the Wind von Elton John, Born to Be Wild von Steppenwolf, My Little Town und As Time Goes By (aus dem Film Casablanca) zu finden sind.

Udo Lindenberg bewohnte in Hamburg-Winterhude die „Villa Kunterbunt“ im Rondeel 29, in der er zeitweise auch mit Otto Waalkes und Marius Müller-Westernhagen in einer WG lebte.[3][4] Lindenbergs Alliterationen inspirierten Waalkes zu Figuren wie Harry Hirsch, Susi Sorglos und anderen.[5]

1980er Jahre

1980 produzierte Lindenberg den Film Panische Zeiten, in dem er neben Karl Dall, Hark Bohm und Eddie Constantine als Schauspieler in einer Doppelrolle (als Detektiv Coolman und er selbst) zu sehen war. Die gleichnamige Platte erschien im selben Jahr und auf der Tour gastierte Helen Schneider. 1981 erschien neben der Single Wozu sind Kriege da?, einem Duett mit Pascal Kravetz, dem 10-jährigen Sohn des Panikorchester-Pianisten, ein weiteres Buch Rock und Rebellion – ein panisches Panorama. Die LP Udopia wurde aufwendig und vielseitig zwischen hartem Rock und Chanson in Nassau und New York produziert.

Nach der ausgedehnten Tour mit Inga Rumpfs Reality erschien Anfang 1982 das Doppel-Livealbum Intensivstationen mit Mitschnitten der 1980er und 1981er Touren. Das letzte Album 1982 für seine langjährige Plattenfirma Teldec ist gleichzeitig das ungewöhnlichste. Keule wird auch als Lindenbergs Punkalbum betitelt. Neben minimalistischen Arrangements (Körper), brachialem Rock (Gesetz) und Texten voll beißender Gesellschaftskritik fällt vor allem das Cover mit Lindenberg als haarigem Neandertaler aus dem Rahmen. An den Aufnahmen für das Album waren auch die US-amerikanischen Musiker George Lynch (Gitarre) und Mick Brown (Schlagzeug), beide Mitglieder der Band Dokken, beteiligt.[6] 1983 übernahm Lindenberg neben Renan Demirkan und unter der Regie von Adolf Winkelmann eine Rolle im Film Super.

1983 wurde das Lied Sonderzug nach Pankow aus der LP Odyssee, eine Adaption von Harry Warrens Chattanooga Choo Choo, sein bis dahin größter kommerzieller Erfolg und löste eine Diskussion in der Regierung der DDR aus, da Lindenberg deutlich den Wunsch äußerte, in der DDR auftreten zu dürfen („All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen…“). Bereits 1979 hatte Udo Lindenberg in einem Radiointerview des SFB seinen Wunsch zu einem Auftritt in der DDR vorgetragen, der aber vom Chefideologen Kurt Hager des SED-Politbüros intern strikt abgelehnt wurde. In den folgenden vier Jahren hatte sich das Meinungsbild aber derart verschoben, dass Kurt Hager umgestimmt wurde.

Am 25. Oktober 1983 durfte Udo Lindenberg schließlich doch im Palast der Republik in Ost-Berlin auftreten und wurde rund um diesen Auftritt umfangreich vom DDR-Geheimdienst, dem Ministerium für Staatssicherheit, beschattet[7] – zum 30-jährigen Jubiläum dieses Ereignisses veröffentlichte die Stasi-Unterlagen-Behörde im Oktober 2013 eine 108-seitige Dokumentation, die online kostenlos als pdf verfügbar ist.[8] Reinhold Beckmann, der das Ereignis als Tonassistent eines Kamerateams erlebte, produzierte mit Falko Korth den einstündigen Dokumentarfilm Die Akte Udo Lindenberg, der 2015 ausgestrahlt wurde.[9]

Danach feierte Lindenberg im Westen sein zehntes Bühnenjubiläum in der ausverkauften Berliner Waldbühne. Die Tournee 1984 durch die DDR wurde allerdings trotz bereits geschriebener Hymne (Hallo DDR! auf der 1984er LP Götterhämmerung) von der dortigen Regierung abgesagt.[10] Ähnlich erging es im gleichen Jahr der Gruppe BAP.

Götterhämmerung überraschte ebenso wie der Vorgänger Odyssee durch neue Sounds. Disko-Funk (Commander Superfinger) verbindet sich dort mit schnoddrigen Texten mit hohem Aktualitätsbezug. Sie brauchen keinen Führer bezieht deutlich Stellung zum Thema Neonazis. 1985 konnte Lindenberg nach ausgedehnter Sündenknall-Tournee (LP im Frühjahr mit einer Coverversion von Ich brech’ die Herzen der stolzesten Frau’n) in Moskau auftreten. Bei diesem Konzert sang er das Stück Wozu sind Kriege da im Duett mit der bekannten russischen Sängerin Alla Pugatschowa. Interessanterweise änderte sie in ihrer Strophe die Textzeile „Und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald“ ab in „Ich fürchte mich in diesem Wald aus westlichen Raketen“ (Ja bojus w lesu is sapadnych raket). Dies ist zu hören auf der LP Radio Eriwahn, deren A-Seite neue Studiotracks (Moskau) und die B-Seite Livemitschnitte aus den Moskauer Konzerten enthält.

1986 starb Gabi Blitz, die Wegbegleiterin und Privat-Sekretärin Lindenbergs und des Panikorchesters an einer Überdosis Drogen. Lindenberg widmete ihr die Ballade Horizont („Ein Paar wie Blitz und Donner…“) und landete damit einen weiteren großen Hit.[11]

Das dazugehörige Album Phönix ist weitgehend elektronisch dominiert und enthält (unter der Regie von Horst Königstein) vor allem Vertonungen von Texten von Bertolt Brecht und Lieder von Friedrich Hollaender in modernen Versionen. Die Nachfolge von Gabi Blitz übernahm 1987 Tom DeLuxe als Lindenbergs Tourneesekretär. Später folgte Udos Freund aus Gronau Herm Eiling. Zur Zeit der Wende und danach war Erwin Hilbert Lindenbergs Privatsekretär und Berater. Später übernahm Arno Köster die Aufgabe des Sekretärs.

Udo Lindenberg (Rock am Ring, 1987)

1987 schenkte Lindenberg Erich Honecker anlässlich dessen ersten Besuchs in der Bundesrepublik Deutschland in Wuppertal neben einer zuvor bereits postalisch übersandten Lederjacke eine Gitarre mit der Aufschrift „Gitarren statt Knarren“ und erhielt im Gegenzug eine Schalmei. Diese kam auf der Hymne auf den „Generalsekretär“ vom Album Feuerland zum Einsatz. Die E-Gitarre ist heute in der retrospektiven Udo Lindenberg-Ausstellung auf Schloss Augustusburg zu sehen. Die Lederjacke wurde für 7500 DDR-Mark an den VEB Jugendmode in Rostock versteigert und befindet sich im Kulturhistorischen Museum Rostock.[12]

Für seine erste Tournee durch die DDR musste Lindenberg dennoch bis nach dem Mauerfall warten. Im Juni 1988 trat er zusammen mit zahlreichen Musikern, zum Beispiel Michael Jackson, Pink Floyd und Nina Hagen, beim Rockkonzert vor dem Reichstag in West-Berlin auf.

1988 widmete Lindenberg seiner Mutter Hermine die gleichnamige Platte, auf der er als Chansonnier Lieder aus der Zeit von 1929 bis 1988 intonierte. Auf dieser Platte findet sich auch die letzte Tonaufnahme von Marlene Dietrich; aufgenommen 1987 in ihrer Pariser Wohnung, die sie seit Jahren nicht mehr verlassen hatte, wurden die Bänder zu Lindenberg gebracht, der in einem nahen Café wartete. Auf Hermine finden sich neben Eigenkompositionen wiederum Lieder von Friedrich Hollaender, Theo Mackeben und Texte von Erich Kästner. Lindenberg setzte diese Tradition später mit der LP Gustav (seinem Vater gewidmet), dem Belcanto-Album und seiner Atlantic-Affairs-Revue fort. Auf der folgenden Feuerland-Revue 1988 prallten die Chansons und der harte Rock des Panikorchesters aufeinander. Man ging danach erstmal getrennte Wege.

Das folgende Album CasaNova wurde komplett in London eingespielt und verzichtete größtenteils auf Rock zugunsten von Balladen und Schlüpfrigem (Klavierlehrerin, Dirty Old Man). 1989 stellte Udo Lindenberg mit El Panico seine erste Autobiografie vor. Kieran und Lukas Hilbert aus Tostedt, als Gäste bereits 1988 mit auf Tour, traten dem Panikorchester bei. Die Brüder übernahmen mit Trommler Jean Autret und Hendrik Schaper für mehrere Jahre die musikalische Begleitung Lindenbergs. Sie (ko-)produzierten zum Beispiel das Album Bunte Republik Deutschland, das pünktlich zum Mauerfall und nach einem überstandenen Herzinfarkt im November 1989 erschien.

1990er Jahre

Im Januar 1990 ging das neue Panikorchester zum ersten Mal auf Tournee im Osten Deutschlands. Als Ergebnis wurde Live in Leipzig auf LP und Video gebannt. Für das Album Ich will dich haben (1991) (mit Kompositionen von Annette Humpe und Inga Humpe) erhielt Lindenberg abermals eine goldene Schallplatte. Lukas Hilbert wurde eine Zeit lang sein „musikalischer Direktor“. Dessen Vater Erwin Hilbert war bei insgesamt zehn Lindenberg-Alben als Textberater und Studiosekretär tätig. Lindenberg produzierte Lukas Hilberts erstes Soloalbum. Es folgte weiter in schnellem Rhythmus Album auf Album. Der große Erfolg blieb jedoch aus. Erste Videos liefen auf VIVA. Herauszuheben sind:

Und ewig rauscht die Linde (1996), das rau und rockig und – im Gegensatz zu den Vorgängeralben – „dancefloorfrei“ produziert wurde von Franz Plasa (Echt/Selig) und die Wiedervereinigung des „alten“ Panikorchesters auf der folgenden Tour zur Folge hatte.

Belcanto, auf dem Lindenberg alte Hits und neue Lieder und das Deutsche Filmorchester Babelsberg im Chanson-Stil der 1920er und 1930er Jahre zueinander bringt.

You can’t run away, einer neuen Version des Lindenberg-Songs No Future, zusammen mit Freundeskreis und produziert von 3P

Am 25. Januar 1992 fertigte er im Rahmen des Rockmarathons zur Rettung von Jugendradio DT64 einen Sonderzug nach Pankow, der von Fans aus Sachsen zur Fahrt von Leipzig nach Berlin gemietet war, ab.

Neben seinen musikalischen Tätigkeiten trat Lindenberg auch zunehmend als Maler in Erscheinung. 1996 hatte er seine erste Ausstellung, viele weitere folgten. Im Dezember 2002 stellte er, inspiriert und koordiniert von Erwin Hilbert,[13] seinen Bilderzyklus Die 10 Gebote in der Hamburger St.-Jacobi-Kirche aus. Nach der am 29. April 2005 eröffneten Ausstellung im Haus der Geschichte in Bonn folgten in Zusammenarbeit mit den Galerien Walentowski Ausstellungen seiner Werke in Werl (Eröffnung 6. November 2005) und Dresden (18. Februar 2006). Als Vernissage der Walentowski-Galerie Udo Lindenberg & more in der neuen Europa Passage, Hamburg, begann diese mit einer Udo-Lindenberg-Ausstellung. Zudem erschienen Bildbände über Lindenbergs Werke. Arbeiten des „Strichers aus St. Pauli“, wie er sich ab und zu selbst bezeichnet, befinden sich im Kanzleramt und im Haus der Geschichte. Seine Likörelle – Malereien, eingefärbt mit alkoholischen Getränken – sind ebenso skurril wie der Ejakulator, wo mithilfe eines Schlagzeugs die Leinwand vollgespritzt wird.

2000er Jahre

Musikalisch machte Lindenberg 2002 mit seiner Revue Atlantic Affairs wieder auf sich aufmerksam. Er interpretierte Lieder von deutschen Exilanten aus den 1920er, 1930er und 1940er Jahren. Auf dem Album gastierte neben Yvonne Catterfeld und den Prinzen auch Helge Schneider mit einem Saxofonsolo. Der dazugehörige Film (mit Horst Buchholz) lief in der ARD und die Show (mit Otto Sander und Ben Becker) führte die Band auch für zwei Konzerte nach China. Das Album Panikpräsident aus dem Jahr 2003 enthielt Neuaufnahmen alter Songs, eingespielt vom Panikorchester in aktueller Besetzung, darunter Duette mit Peter Maffay und Nena (auf Horizont). 2004 ging Udo Lindenberg aus Anlass seines 30. Bühnenjubiläums mit dem Motto „Aufmarsch der Giganten“ auf Tournee. Gäste waren Nina Hagen, Peter Maffay und erneut Eric Burdon. Die Konzerte folgten chronologisch seinem musikalischen Werdegang; eine DVD davon wurde veröffentlicht. 2004 erschien ebenfalls die Autobiografie, in der enthüllt wird, warum Lindenberg seit Anfang der 1980er Jahre seinen Hut als Markenzeichen trägt und kultiviert, und dass Nena eine seiner zahlreichen Lieben war. Die Autobiographie erschien auch als Hörbuch, gesprochen von Ben Becker. RTL widmete Lindenberg ins der Porträtreihe Absolut eine eigene Show, in der er unter anderem mit Yvonne Catterfeld auf der Bühne stand.

Zum 60. Geburtstag im Jahr 2006 und nach dem Erscheinen weiterer Best-Of-Produktionen (Damenwahl mit einer Auswahl zum Teil unveröffentlichter Duette mit Kolleginnen) erhielt er Ende des Jahres die 1 Live Krone für sein Lebenswerk. Lindenberg trat dabei zusammen mit Silbermond, Max Herre und Jan Delay auf. Letzteren unterstützte Lindenberg auf seinem Album Mercedes Dance im Lied Im Arsch; im dazugehörigen Video mimte Lindenberg den „Paten“.

2006 wurde Lindenberg damit beauftragt, die Künstler-Ausgabe der Jubiläums-Edition von Meyers Großem Taschenlexikon zu gestalten und den Einband aller 24 Bände (zuzüglich einem Band mit der Lexikon-DVD) zu illustrieren. Jeder einzelne Band zeigt ein anderes Motiv auf dem Buchumschlag, zudem ergeben alle Buchrücken zusammen ein Gesamtkunstwerk. Udo Lindenberg über diese Arbeit: „Die Menschenfamilie ist ein Panoptikum bunter und skurriler Zeitgenossen. Farbenfroh, detailreich und voller neuer Perspektiven.“[14]

2007 spielte Lindenberg in dem Musikvideo Vom selben Stern von Ich + Ich mit.

Das Album Stark wie Zwei erschien am 28. März 2008 bei Warner Music/Starwatch Music. Es war das erste reguläre Studioalbum von Lindenberg seit dem Jahr 2000. Als erste Single-Auskopplung wurde der Titel Wenn Du durchhängst am 22. März vorab veröffentlicht. Auf dem Album arbeitete Lindenberg unter anderem mit den Künstlern Annette Humpe, Jan Delay, Silbermond, Till Brönner und Helge Schneider zusammen. Produzent war Andreas Herbig. Sowohl von den Fans als auch den Kritikern wurde es sehr gut aufgenommen. Das Album stieg direkt nach Erscheinen auf Platz 1 der Media-Control-Charts ein und wurde das erste Album von Udo Lindenberg, das diese Position erreichte. Auch Lindenberg selbst zeigte sich immer wieder in Interviews sehr überrascht über das herausragende Echo auf sein Album.[15] Insgesamt erreichte das Album Doppelplatin und es wurden bisher rund 630.000 Alben verkauft.

Seit 2009 vermarktet die Schwarzwälder Brennerei Weisenbach in Abstimmung mit Udo Lindenberg verschiedene Edelliköre als Leckerelle in einer schlanken, schwarzen Flasche mit Likörellen als Etiketten und einem schwarzen Hut als Verschlussaufsatz.[16] Vom Verkaufserlös gehen 1,50 Euro je Flasche an die Udo-Lindenberg-Stiftung.

2010er Jahre

Am 1. Juli 2010 gab das Bundesministerium der Finanzen zwei von Udo Lindenberg gestaltete Sondermarken heraus: die im Rahmen der Serie Aktuelles erscheinenden Motive zu 45 und 55 Eurocent Andrea Doria und Sonderzug nach Pankow. Auf beiden Marken hat Lindenberg auch sich selbst karikaturistisch dargestellt. Das Honorar für die Gestaltung spendete Lindenberg für die Udo-Lindenberg-Stiftung.[17] Angelehnt an die Gestaltung der Sondermarken vermarktete die Deutsche Post als sogenannte Premium Kartonage zwei Packsets der Größen S (Sonderzug nach Pankow) und M (Andrea Doria), die Lindenbergs Lebensgefährtin Tine Acke grafisch mitgestaltete.[18]

Am 13. Januar 2011 hatte das Musical Hinterm Horizont mit Liedern Lindenbergs in Berlin im Theater am Potsdamer Platz Premiere.[19] Der Handlung liegt die Liebesgeschichte zwischen ihm und dem besungenen „Mädchen aus Ostberlin“ zugrunde. Am 3. Juni 2011 absolvierte Udo Lindenberg zudem im Hamburger Kampnagel ein über dreistündiges MTV-unplugged-Konzert. Das entsprechende Album MTV Unplugged – Live aus dem Hotel Atlantic wurde bereits nach drei Monaten mit fünffach Gold ausgezeichnet für 500.000 verkaufte Einheiten, später mit dreifach Platin für 600.000 verkaufte CDs.[20] Mittlerweile wurde es über eine Million mal verkauft.[21]

In der Wetten, dass..?-Sendung vom 5. November 2011 sang er zusammen mit Clueso und den Sendungsgästen eine umgeschriebene Version des Songs Mein Ding zu Ehren von Thomas Gottschalk.[22] Auf Jagdschloss Augustusburg bei Chemnitz war vom 18. August bis 11. November 2012 die von Lindenbergs Freund und Kurator Manfred Besser gestaltete Ausstellung „Udo. Die Ausstellung“ zu sehen. Sie war dem Gesamtwerk des Musikers und Künstlers Udo Lindenberg gewidmet und zeigte in vierzehn Räumen mehr als 500 Exponate von Lindenberg. Zuvor war die Ausstellung auf Schloss Neuhardenberg und im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg zu Gast.

Nach 2010 veranstaltete die Reederei TUI Cruises 2014 mit Udo Lindenberg ein drittes Mal eine Rockliner betitelte Kurzkreuzfahrt, auf der er mit Gästen auftrat.[23] Im Juni 2014 gab Lindenberg in Düsseldorf und in Leipzig jeweils zwei ausverkaufte Stadion-Konzerte mit 45.000 Besuchern pro Konzert.[24][25][26] Nach 32 Jahren ist Udo Lindenberg mit dem Sonderzug nach Pankow, einem Titel mit der Melodie des Chattanooga Choo Choo, nun tatsächlich im U-Bahnzug der BVG aus West-Berlin in den Osten der Stadt, nach Pankow gerollt.[27]

Im Rahmen der Panikparty 2015 trat Lindenberg 2015 in der Hannoveraner HDI-Arena, im Berliner Olympiastadion und in der Frankfurter Commerzbank-Arena auf.[28] Vom 1. Februar bis zum 12. April 2015 fand im Porsche-Museum die Sonderausstellung Porsche. Panik. Power statt, bei der Exponate aus der Privatsammlung Lindenbergs ausgestellt wurden. Zur Eröffnung dieser ihm gewidmeten Ausstellung gab er ein Konzert.[29]

Ende Februar 2016 wurde Lindenbergs nächstes Studioalbum Stärker als die Zeit für den 29. April angekündigt. Zeitgleich erschien bereits die Singleauskopplung Durch die schweren Zeiten als MP3-Download. Zudem wurden die Tourtermine für 2016 bekannt gegeben. So wird Lindenberg u.a. in den großen Stadien und Hallen von Leipzig, Hamburg, Hannover und Frankfurt auftreten.[30]

Zum 70-jährigen Jubiläum der überregionalen Tageszeitung Die Welt erschien am 2. April 2016 eine Sonderausgabe, die von Udo Lindenberg illustriert worden war.

Liedtexte

Lindenbergs Texte umfassen ein breites Spektrum. Die Lieder handeln sowohl von gesellschaftlichen als auch privaten und zwischenmenschlichen Themen. Dabei bedient er sich einer metaphernreichen Sprache und versteht es, Geschichten mit treffenden Worten zu erzählen. Der Autor Benjamin von Stuckrad-Barre bezeichnete Lindenberg als „größten deutschen Nachkriegslyriker“ und initiierte eine Schallplatte, auf der Prominente wie Bryan Adams und Elke Heidenreich Lindenberg-Texte vorlesen (Poesiealbum, 2004).

Wolfgang Müller von der Artpunkband Die Tödliche Doris sagte: „Lindenbergs erste beiden Platten gehören zum Besten, das je in der deutschen Sprache getextet wurde.“[31] Rio Reiser äußerte sich hingegen wie folgt: „Was ich von Anfang an nie mochte, war diese sogenannte Szenensprache, die teilweise sowas von blöde ist, die auch kein Mensch spricht – Gott sei Dank. Das soll irgendwie proletarisch sein, so locker – mein Gott, strengt der Mensch sich an, locker zu sein.“[32]

Lindenberg setzte sich seit Ende der 1960er Jahre mit den politischen Themen seiner Zeit auseinander. Viele seiner Lieder, wie Wozu sind Kriege da, sind Ausdruck seiner pazifistischen Weltsicht. Er bezog zu Beginn der 1980er Jahre Stellung gegen die Stationierung von Pershing-II-Mittelstreckenatomraketen in der Bundesrepublik sowie SS-20-Raketen in der DDR und äußerte sich dementsprechend sowohl bei dem Konzert Rock für den Frieden in der DDR als auch bei Auftritten auf Friedensdemonstrationen in West-Deutschland.

Er kritisierte die Umweltzerstörung im Stück Grande Finale sowie soziale Missstände und wirtschaftliches Ungleichgewicht zwischen Nord und Süd in dem Lied Kleiner Junge. In den Liedern Lady Whisky und Mit dem Sakko nach Monaco („Ich fiel direkt vom Himmel auf ein Doppelkornfeld“, als Metapher für seine Geburt) beschrieb er seine eigenen Alkoholprobleme. Gleichzeitig wies Udo Lindenberg auch auf die belebende Wirkung von legalen und illegalen Rauschmitteln hin. So heißt es beispielsweise in dem Song Nasses Gold aus dem Jahr 2008: „So manche hohe Wissenschaft, Symphonien und höhere Sphären/ Wären nicht entstanden, wenn die Kollegen immer nur nüchtern geblieben wären.“[33] Liebe und Beziehung sind weitere Themen, die in seinen Texten viel Raum einnahmen, wie in Sie liebten sich gigantisch und Cello. Gleichzeitig übte der Sänger Kritik am digitalen Zeitalter, in dem jedes menschliche Gefühl von rationalen Profitgedanken geprägt sei, wie in dem Lied Der Deal, das er zusammen mit Stefanie Kloß, der Sängerin von Silbermond, aufgenommen hat.[33]

Begleitmusiker

Das Panikorchester ist die Band von Udo Lindenberg und damit der „harte Kern“ neben vielen anderen Künstlern, die zeitweise an den Auftritten und Produktionen beteiligt waren und sind. Als Gründungstag wird der 13. August 1973 angegeben, als in Emsdetten das erste Konzert mit der Band stattfand. Seitdem hat das Panikorchester allerdings immer wieder personelle Veränderungen erlebt. Von den ursprünglichen Gründungsmitgliedern (Steffi Stephan – Bass, Gottfried Böttger – Klavier, Peter „Backi“ Backhausen – Schlagzeug, Karl Allaut – Gitarre, Judith Hodosi – Saxophon) ist heute nur noch Steffi Stephan dabei. Bereits in den ersten anderthalb Jahren stiegen erst Hodosi und wenig später Backhausen und Allaut aus.

Als Nachfolger kamen Olaf Kübler sowie die beiden Gitarristen Helmuth Franke und Thomas Kretschmer, die schon vor 1973 als Studiomusiker an Lindenbergs Platten beteiligt gewesen waren. Nach weiteren Um- und Neubesetzungen (u. a. Keith Forsey – Schlagzeug, Roger Hook – Gitarre) stießen 1976 Jean-Jacques Kravetz (Klavier, seit 1973 mit im Studio) und Bertram Engel (Schlagzeug) dazu, die noch heute mit Lindenberg aktiv sind. Im gleichen Jahr kam auch Gitarrist Paul Vincent (bis 1979 – komponierte die Titelmelodie zu Auf Achse) dazu und Gottfried Böttger verließ endgültig die Band. In den 1980er Jahren entwickelte sich das Panikorchester mit dem Eintritt von Hannes Bauer (Gitarre, dabei seit der „Heizer“-Tour 1980), Hendrik Schaper (Keyboards, dabei seit der „Odyssee“-Tour 1983) und Carl Carlton (Gitarre, seit 1986) schließlich zu der heute noch (bzw. wieder) bestehenden Besetzung.

Die Studio-LPs aus der Zeit haben zwar meistens das Panikorchester im Untertitel, eingespielt wurden die Alben jedoch zum großen Teil von einer ganzen Reihe (wechselnder) Studiomusiker. Spätestens seit Odyssee (1983) begann Lindenberg mit verschiedenen Sounds zu experimentieren. Die LPs wurden poppiger und elektroniklastiger. Drumcomputer und Synthesizer ersetzten herkömmliche Instrumente. Live rockte dann allerdings auf den opulenten Tourneen, darunter auch in der UdSSR, das von Lindenberg so titulierte „Orchester Gnadenlos“ – Ausnahme: beim Anti-WAAhnsinns-Festival 1986 musste BAP als Panikorchester herhalten. Zum Bruch kam es nach der 1988er Feuerland-Revue. Das Album Radio Eriwahn war das letzte Album in den 1980er Jahren, auf dem das Panikorchester namentlich erwähnt wurde.

Lindenberg widmete sich (zusammen mit den Produzenten Horst Königstein und Hans Peter und Ernst Ströer) Pfaden abseits des Rock’n’Roll (zu hören auf Hermine, Phönix und CasaNova). Gründungsmitglied Steffi Stephan stieg vorläufig aus, um sich seinem Jovel-Club in Münster zu widmen. Engel, Carlton und Kravetz spielten in der Band von Peter Maffay. Die beiden erstgenannten waren außerdem noch mit Wolfgang Niedecken (als Leopardenfell-Band) und bei Stephan Remmlers „Vamos“-Tour und mit ihrer eigenen Band New Legend aktiv. 1988 traten bei der „Feuerland-Revue“ die damals 12 und 14 Jahre alten „Paniksöhne“ Kieran und Lukas Hilbert, Bekannte und Mitmusiker von Pascal Kravetz, als Gäste auf. Um die „Paniksöhne“ an Gitarre und Bass und Hendrik Schaper formierte sich Anfang 1990 für die erste Tournee durch Ostdeutschland eine nahezu komplett neue Besetzung. Es spielten Jean Autret (Schlagzeug), Frank Oberpichler (Klavier) und noch einmal „Veteran“ Karl Allaut (Gitarre) extrem dreckigen Rock’n’Roll (zu hören auf Live in Leipzig).

In den Folgejahren gab es weitere Umbesetzungen (u. a. mit Curt Cress am Schlagzeug). 1996 fand die „alte“ Band (also die Besetzung aus den 80er Jahren) wieder zusammen und tourte durch zehn deutsche Städte. Bei dieser Kernbesetzung blieb es bis heute. Während der folgenden Tourneen wurde sie von Orchesterbegleitung und verschiedenen Gastmusikern unterstützt. Die meisten Plattenproduktionen erfolgten weiter ohne die Band (Und ewig rauscht die Linde 1996 mit Musikern aus dem Umfeld von Franz Plasas Home-Studio in Hamburg), wobei die eigentlichen Bandmitglieder häufig als (Co-)Produzenten und/oder Komponisten beteiligt sind (Der Exzessor 2000).

Seit 2000 ersetzte Jörg Sander – Studiomusiker u. a. für Tokio Hotel, Kim Wilde, Mel C, Melissa Etheridge – zeitweilig Carl Carlton an der Gitarre. 2004 wurde Jörg Sander festes Mitglied. Auf der CD Stark wie zwei war Sander auch als Co-Autor aktiv (Mein Ding, Der Deal). Die Mitglieder des aktuellen Panikorchesters sind auf der DVD Stark wie zwei von 2008 zu sehen.

Aktuelle Besetzung:

Steffi Stephan – Bass/Gitarre (1971–1988, wieder seit 1996)

Jean-Jacques Kravetz – Klavier (1973–1988, wieder seit 1996)

Bertram Engel – Schlagzeug (1976–1988, wieder seit 1996)

Hannes Bauer – Gitarre (1980–1988, wieder seit 1996)

Hendrik Schaper – Keyboard/Klavier (seit 1983)

Jörg Sander – Gitarre (seit 2000)

Weitere frühere Bandmitglieder und Studiomusiker:

Live Studio

Helmut Franke Gitarre ? 1971–76

Peter Herbolzheimer Posaune 1978, 1988 1972–79, 1983

Thomas (Carola) Kretschmer Gitarre 1974–80, 2004 1972–80, 2007

Roger Hook Gitarre, Mandoline 1975 1972, 1976

Peter „Backi“ Backhausen Schlagzeug 1973–? 1974

Gottfried Böttger Klavier, Celesta 1973–? 1973–76

Peter Hesslein Gitarre – 1973–1976, 1981–84

Lorenz „Lonzo“ Westphal Violine ? 1973–77

Karl Allaut Gitarre 1973–1974, 1990 (–92?) 1973–74, 1983, 1985, 1989–90

Keith Forsey Percussion 1975 1974–76

Johnny Müller Chromonika, Schalmei ? 1974–78

Olaf Kübler Saxophon 1974 (?), 1983–85 1974, 1976, 1983–85

Dieter Ahrendt Schlagzeug – 1974–1976, 1980, 1985

Wolfgang „Bolle“ Burmeister Sax, Klarinette – 1974, 1976, 1981, 1996

Rale Oberpichler Gesang ? 1975–78, 1981

Paul Vincent Gitarre 1976–79 1976–79

Freya Wippich Gesang – 1976–83 (mit Unterbrechungen)

Curt Cress Schlagzeug 1994 1976–79, 1989, 1993

Dave King Bassgitarre, Keyboard – 1976–86, 2002

Kristian Schultze Keyboard, Piano – 1976–78, 1982–84, 1986, 2002

Gebhard Gloning Saxophon 1978–81 1978–79

Nippy Noya Percussion 1978–81 1978, 1981, 1991

Uwe Wegner Keyboard, Klavier – 1979, 1985, 1988, 1991

Thomas Digi Schlagzeug – 1980–82

George Lynch Gitarre – 1982

Mick Brown Schlagzeug – 1982

Jim Voxx Gitarre, Bassgitarre – 1985, 2008

Frank Loef Saxophon – 1986–88

Moritz Eckert Trompete – 1986–87, 1995

Hans Peter Ströer Keyboard, Bass, Gitarre, Akkordeon, Banjo – 1986–98

Ernst Ströer Percussion – 1986–98

Kieran Hilbert Gitarre 1988–94 1989–92

Lukas Hilbert Bassgitarre 1988–1994 1989–95

Jean Autret Schlagzeug 1990 (–92?) 1989

Frank Oberpichler Keyboard, Klavier, Hammond-Orgel 1990 (– 92?) 1992

Günter Haas Gitarre – 1991–1993

Jens Carstens Schlagzeug – 1995–1996

Randy Black Drums – 2008

Neben den Musikern waren bzw. sind eine Vielzahl weiterer Akteure, Darsteller und Stargäste an den Platten und Liveauftritten beteiligt:

Orchester

Peter Herbolzheimer (1975/76, 1988), Münchner Philharmoniker (1987), Deutsches Filmorchester Babelsberg (1997, 2000)

Stargäste (live)

1970er: Jutta Weinhold, Romy Haag, Eric Burdon, Ingeburg Thomsen, Ulla Meinecke, Otto Waalkes

1980er: Helen Schneider, Inga Rumpf, Gianna Nannini, Dalbello, Alla Pugatschowa, Eric Burdon, Nina C. Alice

1990er: Ina Morgan, Die Prinzen, Sezen Aksu, Katja Keller, Nina Hagen, Ben Becker, Otto Waalkes, Esther Ofarim

seit 2000: Nina Hagen, Helge Schneider, Peter Maffay, Ben Becker, Otto Sander, Otto Waalkes, Tim Fischer, Dorkas Kiefer, Yvonne Catterfeld, Nathalie Dorra, Ellen ten Damme, Jan Delay

Bühnenakteure (überwiegend 1970er Jahre):

Renate Dahlke („Elli Pyrelli“), Peter Arff („Rudi Ratlos“, Violine), Thomas Scholz („Felix“), Ralph Hermann (Vampir), Jack Ford (Pantomime), Otto Wanz (Catcher), Klaus Kauroff (Catcher), Eddy Kante (Bodyguard), Arno Köster (Barkeeper und Lokomotive), Berliner Panikgemeinde (Lindenberg-Doubles)

Persönlichkeit

Udo Lindenberg ist ein politisch aktiver Mensch. Er bekennt sich zur Sozialdemokratie und trat schon auf einer Geburtstagsfeier des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers Gerhard Schröder auf. Er engagierte sich für die Afrikahilfe bei seiner Mitwirkung beim deutschen Beitrag Nackt im Wind für das Projekt Live Aid sowie mit dem Benefiz-Song für Afrika Grüne Mauer. Immer wieder ist er an Projekten gegen den Neonazismus beteiligt und gründete 2000 sein Projekt Rock gegen Rechte Gewalt.

Am 10. Dezember 2006 gründete er die Udo-Lindenberg-Stiftung, um sich kulturpolitisch zu engagieren, humanitäre und soziale Projekte zu unterstützen, und Hermann Hesses Dichtkunst mit moderner Musik zu verbinden. Die Stiftung fördert Nachwuchsbands mit deutschen Texten durch Wettbewerbe und richtet das Hermann-Hesse-Festival aus.

Er wohnt seit Mitte der 1990er Jahre im Hamburger Hotel Atlantic Kempinski, seit 2012 hat er einen Zweitwohnsitz am Potsdamer Platz in Berlin.[34][35] 1989 erlitt Lindenberg einen Herzinfarkt. Oft hat er mit Kolleginnen und Kollegen gemeinsame Projekte gestaltet, so mit Ulla Meinecke, Die Prinzen, Nena, Zeus B. Held (ex Birthcontrol) oder Freundeskreis, Lukas Hilbert, Mellow Mark, Jan Delay, aber auch mit ausländischen Kolleginnen wie Alla Pugatschowa (Russland) oder Sezen Aksu (Türkei). Er trat mit internationalen Künstlern wie Eric Burdon, Helen Schneider, David Bowie, Alexis Korner und Gianna Nannini auf. Zudem ist er ein großer Bewunderer der Band Rammstein und des Jazztrompeters Miles Davis.

Lindenberg ist seit Ende der 1990er mit der Fotografin Tine Acke liiert.[36][37]

Auszeichnungen

„26-Karat-Goldplatte“ am Geburtshaus in Gronau/Westf.

Lindenberg-Denkmal in Gronau/Westf.

1960: „Nordwestdeutsches Jazz-Jamboree“: 1. Preis als Schlagzeuger

1989: Bundesverdienstkreuz am Bande für seine Bemühungen um die Verständigung zwischen Ost und West

1992: Echo (Lebenswerk)

1993 und 1997: Goldene Stimmgabel

2000: Goldene Europa

2003: Paul-Lincke-Ring

2004: Frankfurter Musikpreis

2004: Goldene Henne „Rockpoet der Einheit“

2004: „Pioneers of Pop“-Award auf dem SWR3 New Pop Festival

2005: Kultur- und Friedenspreis der Villa Ichon in Bremen

2006: 1 Live Krone (Lebenswerk)

2007: Carl-Zuckmayer-Medaille

2008: Osgar

2009: Goldene Kamera für sein musikalisches Lebenswerk

2009: Echo für den besten Künstler in der Kategorie „Künstler National Rock/Pop“

2009: Berliner Bär (B.Z.-Kulturpreis)

2010: Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen

2010: Jacob-Grimm-Preis als eine Kategorie des Kulturpreises Deutsche Sprache.[38][39]

2010: Bambi (Lebenswerk)

2012: Echo in den Kategorien „Künstler National Rock/Pop“ und „Erfolgreichste Musik-DVD-Produktion (national)“

2012: Deutscher Radiopreis – Sonderpreis des Beirats Lebenswerk Musik

2014: Verdienstorden des Landes Berlin[40]

2015: Echo (Würdigung für soziales Engagement)

2015: Goldene Henne (Ehrenpreis Größte Live-Show)

Der Vorplatz des Gronauer Rock’n’Pop-Museums wurde nach Udo Lindenberg benannt (Udo-Lindenberg-Platz). Außerdem erhielt Udo Lindenberg einen eigenen Stern („Walk of Fame“), eingelassen im Gehweg der Hamburger Reeperbahn vor dem (ehemaligen) Café Keese. Am 3. März 2007 wurde unter großer Anteilnahme von Bürgern, Presse, Fans und Freunden eine zu Ehren der „Rocklegende“ von der „Berliner Panikgemeinde“ gestiftete und an seinem Geburtshaus angebrachte „26-Karat-Goldplatte“ (O-Ton Lindenberg) feierlich durch den Künstler enthüllt. Im Mai 2015 wurde in Gronau zudem ein Denkmal zu seinen Ehren errichtet.[41]

Anklage wegen Waffenbesitz

Am 17. November 2014 berichteten nach einer dpa-Meldung verschiedene Presseorgane, bei Lindenberg sei kurz vor seinem Abflug nach Paris am Hamburger Flughafen eine Schusswaffe samt Munition in seinem Koffer gefunden worden. Lindenberg habe erklärt, diese gehöre ihm nicht, er habe auch den Koffer nicht gepackt. Einer Hausdurchsuchung stimmte er offenbar zu.[42] Den Flug nach Paris durfte er antreten.[43] Im August 2015 wurde bekannt, dass die Ordnungsbehörde gegen Lindenberg ein Waffenverbot erlassen, ihm also den Erwerb jeglicher Waffen, auch der erlaubnisfreien, untersagt hatte.[44] Am 19. November 2015 verbreiteten Medien die Meldung, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg Anklage gegen Lindenberg und einen seiner Leibwächter erhebe, da sie dessen Behauptung, die Waffe gehöre ihm nicht, für unglaubwürdig halte.[45] Die Anklage enthalte den Vorwurf des unerlaubten Waffenbesitzes sowie die Überlassung von Schusswaffe samt Munition an Nichtberechtigte.[46]

Rezeption

Der Filmtitel des Roadmovies Bis zum Horizont und weiter aus dem Jahr 1999 von Peter Kahane ist eine Anspielung auf die Ballade Horizont. Dieses Lied ist auch im Abspann des Films zu hören.

Markenrechte

Udo Lindenberg war bzw. ist der Inhaber folgender eingetragener Marken:[47]

Panik-Orchester (Registernummer 1051464, Anmeldetag 2. September 1982, Ausgelaufen am 2. September 2002)

LIKÖRELL (Registernummer 39746502, Anmeldetag 30. September 1997, Schutzendedatum 30. September 2017)

LIQUEURELLE (Registernummer 39746503, Anmeldetag 30. September 1997, Schutzendedatum 30. September 2017)

Atlantic Affairs (Registernummer 30220446, Anmeldetag 23. April 2002, abgelaufen am 30. April 2012)

Ejakulator (Registernummer 30640709, Anmeldetag 30. Juni 2006, Schutzendedatum 30. Juni 2016)

Rock-Liner (Registernummer 302009036055, Anmeldetag 20. Juni 2009, Schutzendedatum 30. Juni 2019)

Hinterm Horizont geht’s weiter (Registernummer 302009069255, Anmeldetag 25. November 2009, Schutzendedatum 30. November 2019)

Hinterm Horizont (Registernummer 302009072358, Anmeldetag 9. Dezember 2009, Schutzendedatum 31. Dezember 2019)

Rock Liner (Wort-Bildmarke, Registernummer 302010013329, Anmeldetag 5. März 2010, Schutzendedatum 31. März 2020)

Panikpiraten (Registernummer 302010021468, Anmeldetag 9. April 2010, Schutzendedatum 30. April 2020)

Woddy Wodka (Registernummer 302011009731, Anmeldetag 17. Februar 2011, Schutzendedatum 28. Februar 2021)

Panik (Registernummer 302012012256, Anmeldetag 1. Februar 2012, Schutzendedatum 28. Februar 2022)

Panikorchester (Registernummer 302012012257, Anmeldetag 1. Februar 2012, Schutzendedatum 28. Februar 2022)

In den 1980er-Jahren widmete sich Lindenberg neben seinem musikalischen Schaffen zunehmend dem Thema der innerdeutschen Beziehungen. Trotz großer Bemühungen blieb es ihm jedoch verwehrt, mit seinem Panikorchester in der DDR aufzutreten – abgesehen von einem überwachten Auftritt, der im Jahr 1983 vor ausgewähltem Publikum im Ostberliner Palast der Republik stattfand. Eine für 1984 bereits geplante Tournee wurde von der Staatsführung der DDR wieder abgesagt. Später fand dann doch eine medienwirksame Annäherung in Form einer Lederjacke statt, die Lindenberg 1987 Erich Honecker anlässlich dessen ersten Besuchs in der Bundesrepublik Deutschland persönlich überreichte, und für die er von diesem im Gegenzug eine Schalmei als Geschenk erhielt. Die Jacke wurde an den VEB Jugendmode in Rostock versteigert und befindet sich heute im Kulturhistorischen Museum Rostock.

In den 1990er-Jahren trat Lindenberg auch als Maler in Erscheinung. Einer ersten Ausstellung 1996 folgten zahlreiche weitere, unter anderem im Haus der Geschichte in Bonn. Seine Werke fanden zunehmend Beachtung und befinden sich heute sogar im deutschen Bundeskanzleramt. Im Jahr 2010 gab das Bundesministerium der Finanzen zwei von ihm gestaltete Sondermarken heraus.

Udo Lindenberg erhielt für sein Œuvre zahlreiche Auszeichnungen. Er lebt seit dem Jahr 1968 überwiegend in Hamburg.

Jugend

Udo Lindenberg wurde als Sohn von Hermine und Gustav Lindenberg geboren. Er hat drei Geschwister: den älteren Bruder Erich Lindenberg (1938–2006), der Kunstmaler wurde, sowie die jüngeren Zwillingsschwestern Erika und Inge.

Bereits in seiner Kindheit zeigte sich bei Lindenberg ein ausgeprägtes Rhythmusgefühl, und er nahm jede Gelegenheit zu trommeln wahr. Sein erstes Schlagzeug bestand lediglich aus Benzinfässern. Mit 15 Jahren begann er eine Ausbildung zum Kellner im Düsseldorfer Hotel Breidenbacher Hof und spielte in Altstadtkneipen als Schlagzeuger. In einem Interview schilderte er seinen ursprünglichen Traum, den er später jedoch verwarf, als Kellner auf den Kreuzfahrtschiffen dieser Welt anzuheuern (Zitat: „Mein Traum waren immer die dicken Pötte.“).[1]

Es folgten unstete Jahre, die ihn über Norddeutschland (unter anderem zu Gunter Hampel) und Frankreich nach Libyen führten. 1963/64 spielte er, erst 17-jährig, mit Gerold Flasse und anderen Musikern ein Jahr lang nahe Tripolis in Clubs eines US-amerikanischen Luftwaffenstützpunktes, der Wheelus Air Force Base - heute der Mitiga International Airport. Nach seiner Rückkehr begab er sich zunächst in seiner Heimatstadt Gronau in therapeutische Behandlung, um die Erlebnisse in Libyen zu verarbeiten. Anschließend begann er ein Studium in Münster an der dortigen Musik-Akademie. Nach dem Wehrdienst als Kanonier bei der Raketenartillerie in Wesel[2] ging Lindenberg 1968 nach Hamburg, wo er im selben Jahr Schlagzeuger der Band Die City Preachers wurde, der ersten Folk-Rock-Band Deutschlands.

Karriere

Im Jahr 1969 gründete Lindenberg zusammen mit Peter Herbolzheimer die Band Free Orbit, mit der im Oktober 1970 seine erste Langspielplatte erschien (Lindenberg: Schlagzeug, Gesang bei sechs der zehn Titel). Außerdem war er zu dieser Zeit als Studio- und Gastmusiker gefragt, zum Beispiel bei Michael Naura und Knut Kiesewetter. Seine Qualitäten als Schlagzeuger ermöglichten Lindenberg 1970 in München eine Zusammenarbeit mit dem Jazz-Saxophonisten Klaus Doldinger. Auf dem Debütalbum der von Doldinger gegründeten Formation Passport spielte Lindenberg 1971 Schlagzeug. Auch bei der von Doldinger komponierten Titelmusik der ARD-Fernsehserie Tatort wirkte Lindenberg als Schlagzeuger mit. Die erste LP der Jazzrockformation Emergency, für die Lindenberg trommelte, war 1971 kein kommerzieller Erfolg. Als Schlagzeuger wirkte er auch an den beiden ersten Platten von Niagara mit.

Die LP Lindenberg (ebenfalls 1971 und noch englisch gesungen, mit Steffi Stephan am Bass) floppte ebenfalls. Im Jahr darauf erschien die erste LP auf Deutsch: Daumen im Wind (produziert von Udo Lindenberg und Thomas Kukuck, die auch die nächsten fünf Alben zusammen produzierten), von der gerade mal 7000 Stück verkauft werden konnten; die daraus ausgekoppelte Single Hoch im Norden wurde jedoch besonders in Norddeutschland ein Hit im Radio. Nach einer Tournee als Schlagzeuger der Band Atlantis brachte 1973 das nach der Andrea Doria benannte Album Andrea Doria mit den Ohrwürmern Alles klar auf der Andrea Doria und Cello den kommerziellen Durchbruch, es verkaufte sich über 100.000 Mal und Lindenberg bekam recht schnell den ersten Millionenvertrag eines deutschsprachigen Rockmusikers. Im Einerlei der deutschen (insbesondere der deutschsprachigen) Musik zu Beginn der 1970er Jahre nahm Lindenberg eine Sonderstellung ein: Zwischen international ausgerichtetem Krautrock und Schlagern fand er eine Nische. Rockmusik auf Deutsch hatten vorher zwar auch schon Bands wie Ihre Kinder aus Nürnberg oder Ton Steine Scherben mit ihrem Sänger Rio Reiser produziert, doch die waren zu dieser Zeit vorwiegend politisch und sprachen eher ein Nischenpublikum an.

Udo Lindenberg Musikhalle Hamburg, 1974

Lindenbergs schnoddrige Art, alltägliche Geschichten zu erzählen (Bei Onkel Pö …) und sein nuanciertes Sprachgefühl waren dagegen bis dato ungehört. In der Folge profitierten zahlreiche Musiker von Lindenbergs Pionierarbeit. So bekamen zum Beispiel Stefan Waggershausen und Marius Müller-Westernhagen ihre ersten Plattenverträge. Über die Urheberschaft der Sprüche Lindenbergs gab es später eine außergerichtliche Einigung mit dem langjährigen Saxophonisten Olaf Kübler. Lindenberg ging 1973 erstmals mit seinem Panikorchester auf Tournee. Es folgten zahlreiche weitere Platten und Tourneen. Lindenberg erfand in diesen Jahren viele seiner Kunst- und Kultfiguren wie Rudi Ratlos, Elli Pyrelli und Bodo Ballermann.

Im Jahr 1975 erschien Lindenbergs erstes Buch Albert Alptraum bis Votan Wahnwitz. Auf dem Album Ball Pompös gelang es Lindenberg, in seinen Liedtexten mit Wortwitz zeitgeistige Gesellschaftserscheinungen pointiert auf den Punkt zu bringen. Ein Beispiel hierfür ist das Lied Leider nur ein Vakuum, das bestimmte Verhaltensweisen der Jugendkultur satirisch beleuchtet. Riskante Spiele thematisiert Alkoholismus sowie Medikamenten- und Drogenmissbrauch, ohne dabei moralisch den Zeigefinger zu erheben. Auch im Nachfolgealbum Votan Wahnwitz wechseln die Liedtexte zwischen Ernst und Witz und werden durch einfallsreiche musikalische Strukturen überhöht. Beispiele hierfür sind die Lieder Der Malocher und Elli Pyrelli.

Das Jahr 1976 wurde für Udo Lindenberg zu einem seiner produktivsten. Neben der LP Galaxo Gang erschien unter dem Pseudonym „Das Waldemar Wunderbar Syndicat“ I make you feel good, eine erste Best of Panik Udo und die erste in einer Reihe von fremdsprachigen Veröffentlichungen: No Panic, auf der Lindenberg seine Lieder auf Englisch intoniert. Im gleichen Jahr (und auf einer weiteren LP: Sister King Kong) artikulierte Lindenberg in dem Lied Rock ’n’ Roll Arena in Jena zum ersten Mal die Forderung nach einer „Panik-Tournee“ durch die DDR. 1976 „entdeckte“ Lindenberg auch Ulla Meinecke und produzierte ihre ersten beiden Alben. Sie war dafür als Gast und Songschreiberin auf der 1977er LP Panische Nächte und der 1978 erschienenen Dröhnland Symphonie zu hören. Auf Lindenbergs Rock Revue (1978) „deutschte“ Lindenberg zusammen mit Horst Königstein Klassiker des Rock ’n’ Roll (von Little Richard über die Beatles bis zu den Rolling Stones) ein und ging danach auf große Tournee.

Die folgende „Dröhnland-Symphonie“-Tour wurde von Peter Zadek als Show mit großer Bühne, Multimedia und einer Vielzahl an kostümierten Statisten inszeniert. Als Ergebnis entstand Lindenbergs erstes Livealbum Livehaftig. Darauf befindet sich eine Coverversion des Songs We Gotta Get Out of This Place von Eric Burdon, mit dem Lindenberg 1979 durch Deutschland tourte. Im selben Jahr erschien mit Der Detektiv die zweite Rock-Revue, auf der weitere deutsche Coverversionen internationaler Hits wie Candle in the Wind von Elton John, Born to Be Wild von Steppenwolf, My Little Town und As Time Goes By (aus dem Film Casablanca) zu finden sind.

Udo Lindenberg bewohnte in Hamburg-Winterhude die „Villa Kunterbunt“ im Rondeel 29, in der er zeitweise auch mit Otto Waalkes und Marius Müller-Westernhagen in einer WG lebte.[3][4] Lindenbergs Alliterationen inspirierten Waalkes zu Figuren wie Harry Hirsch, Susi Sorglos und anderen.[5]

1980er Jahre

1980 produzierte Lindenberg den Film Panische Zeiten, in dem er neben Karl Dall, Hark Bohm und Eddie Constantine als Schauspieler in einer Doppelrolle (als Detektiv Coolman und er selbst) zu sehen war. Die gleichnamige Platte erschien im selben Jahr und auf der Tour gastierte Helen Schneider. 1981 erschien neben der Single Wozu sind Kriege da?, einem Duett mit Pascal Kravetz, dem 10-jährigen Sohn des Panikorchester-Pianisten, ein weiteres Buch Rock und Rebellion – ein panisches Panorama. Die LP Udopia wurde aufwendig und vielseitig zwischen hartem Rock und Chanson in Nassau und New York produziert.

Nach der ausgedehnten Tour mit Inga Rumpfs Reality erschien Anfang 1982 das Doppel-Livealbum Intensivstationen mit Mitschnitten der 1980er und 1981er Touren. Das letzte Album 1982 für seine langjährige Plattenfirma Teldec ist gleichzeitig das ungewöhnlichste. Keule wird auch als Lindenbergs Punkalbum betitelt. Neben minimalistischen Arrangements (Körper), brachialem Rock (Gesetz) und Texten voll beißender Gesellschaftskritik fällt vor allem das Cover mit Lindenberg als haarigem Neandertaler aus dem Rahmen. An den Aufnahmen für das Album waren auch die US-amerikanischen Musiker George Lynch (Gitarre) und Mick Brown (Schlagzeug), beide Mitglieder der Band Dokken, beteiligt.[6] 1983 übernahm Lindenberg neben Renan Demirkan und unter der Regie von Adolf Winkelmann eine Rolle im Film Super.

1983 wurde das Lied Sonderzug nach Pankow aus der LP Odyssee, eine Adaption von Harry Warrens Chattanooga Choo Choo, sein bis dahin größter kommerzieller Erfolg und löste eine Diskussion in der Regierung der DDR aus, da Lindenberg deutlich den Wunsch äußerte, in der DDR auftreten zu dürfen („All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen…“). Bereits 1979 hatte Udo Lindenberg in einem Radiointerview des SFB seinen Wunsch zu einem Auftritt in der DDR vorgetragen, der aber vom Chefideologen Kurt Hager des SED-Politbüros intern strikt abgelehnt wurde. In den folgenden vier Jahren hatte sich das Meinungsbild aber derart verschoben, dass Kurt Hager umgestimmt wurde.

Am 25. Oktober 1983 durfte Udo Lindenberg schließlich doch im Palast der Republik in Ost-Berlin auftreten und wurde rund um diesen Auftritt umfangreich vom DDR-Geheimdienst, dem Ministerium für Staatssicherheit, beschattet[7] – zum 30-jährigen Jubiläum dieses Ereignisses veröffentlichte die Stasi-Unterlagen-Behörde im Oktober 2013 eine 108-seitige Dokumentation, die online kostenlos als pdf verfügbar ist.[8] Reinhold Beckmann, der das Ereignis als Tonassistent eines Kamerateams erlebte, produzierte mit Falko Korth den einstündigen Dokumentarfilm Die Akte Udo Lindenberg, der 2015 ausgestrahlt wurde.[9]

Danach feierte Lindenberg im Westen sein zehntes Bühnenjubiläum in der ausverkauften Berliner Waldbühne. Die Tournee 1984 durch die DDR wurde allerdings trotz bereits geschriebener Hymne (Hallo DDR! auf der 1984er LP Götterhämmerung) von der dortigen Regierung abgesagt.[10] Ähnlich erging es im gleichen Jahr der Gruppe BAP.

Götterhämmerung überraschte ebenso wie der Vorgänger Odyssee durch neue Sounds. Disko-Funk (Commander Superfinger) verbindet sich dort mit schnoddrigen Texten mit hohem Aktualitätsbezug. Sie brauchen keinen Führer bezieht deutlich Stellung zum Thema Neonazis. 1985 konnte Lindenberg nach ausgedehnter Sündenknall-Tournee (LP im Frühjahr mit einer Coverversion von Ich brech’ die Herzen der stolzesten Frau’n) in Moskau auftreten. Bei diesem Konzert sang er das Stück Wozu sind Kriege da im Duett mit der bekannten russischen Sängerin Alla Pugatschowa. Interessanterweise änderte sie in ihrer Strophe die Textzeile „Und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald“ ab in „Ich fürchte mich in diesem Wald aus westlichen Raketen“ (Ja bojus w lesu is sapadnych raket). Dies ist zu hören auf der LP Radio Eriwahn, deren A-Seite neue Studiotracks (Moskau) und die B-Seite Livemitschnitte aus den Moskauer Konzerten enthält.

1986 starb Gabi Blitz, die Wegbegleiterin und Privat-Sekretärin Lindenbergs und des Panikorchesters an einer Überdosis Drogen. Lindenberg widmete ihr die Ballade Horizont („Ein Paar wie Blitz und Donner…“) und landete damit einen weiteren großen Hit.[11]

Das dazugehörige Album Phönix ist weitgehend elektronisch dominiert und enthält (unter der Regie von Horst Königstein) vor allem Vertonungen von Texten von Bertolt Brecht und Lieder von Friedrich Hollaender in modernen Versionen. Die Nachfolge von Gabi Blitz übernahm 1987 Tom DeLuxe als Lindenbergs Tourneesekretär. Später folgte Udos Freund aus Gronau Herm Eiling. Zur Zeit der Wende und danach war Erwin Hilbert Lindenbergs Privatsekretär und Berater. Später übernahm Arno Köster die Aufgabe des Sekretärs.

Udo Lindenberg (Rock am Ring, 1987)

1987 schenkte Lindenberg Erich Honecker anlässlich dessen ersten Besuchs in der Bundesrepublik Deutschland in Wuppertal neben einer zuvor bereits postalisch übersandten Lederjacke eine Gitarre mit der Aufschrift „Gitarren statt Knarren“ und erhielt im Gegenzug eine Schalmei. Diese kam auf der Hymne auf den „Generalsekretär“ vom Album Feuerland zum Einsatz. Die E-Gitarre ist heute in der retrospektiven Udo Lindenberg-Ausstellung auf Schloss Augustusburg zu sehen. Die Lederjacke wurde für 7500 DDR-Mark an den VEB Jugendmode in Rostock versteigert und befindet sich im Kulturhistorischen Museum Rostock.[12]

Für seine erste Tournee durch die DDR musste Lindenberg dennoch bis nach dem Mauerfall warten. Im Juni 1988 trat er zusammen mit zahlreichen Musikern, zum Beispiel Michael Jackson, Pink Floyd und Nina Hagen, beim Rockkonzert vor dem Reichstag in West-Berlin auf.

1988 widmete Lindenberg seiner Mutter Hermine die gleichnamige Platte, auf der er als Chansonnier Lieder aus der Zeit von 1929 bis 1988 intonierte. Auf dieser Platte findet sich auch die letzte Tonaufnahme von Marlene Dietrich; aufgenommen 1987 in ihrer Pariser Wohnung, die sie seit Jahren nicht mehr verlassen hatte, wurden die Bänder zu Lindenberg gebracht, der in einem nahen Café wartete. Auf Hermine finden sich neben Eigenkompositionen wiederum Lieder von Friedrich Hollaender, Theo Mackeben und Texte von Erich Kästner. Lindenberg setzte diese Tradition später mit der LP Gustav (seinem Vater gewidmet), dem Belcanto-Album und seiner Atlantic-Affairs-Revue fort. Auf der folgenden Feuerland-Revue 1988 prallten die Chansons und der harte Rock des Panikorchesters aufeinander. Man ging danach erstmal getrennte Wege.

Das folgende Album CasaNova wurde komplett in London eingespielt und verzichtete größtenteils auf Rock zugunsten von Balladen und Schlüpfrigem (Klavierlehrerin, Dirty Old Man). 1989 stellte Udo Lindenberg mit El Panico seine erste Autobiografie vor. Kieran und Lukas Hilbert aus Tostedt, als Gäste bereits 1988 mit auf Tour, traten dem Panikorchester bei. Die Brüder übernahmen mit Trommler Jean Autret und Hendrik Schaper für mehrere Jahre die musikalische Begleitung Lindenbergs. Sie (ko-)produzierten zum Beispiel das Album Bunte Republik Deutschland, das pünktlich zum Mauerfall und nach einem überstandenen Herzinfarkt im November 1989 erschien.

1990er Jahre

Im Januar 1990 ging das neue Panikorchester zum ersten Mal auf Tournee im Osten Deutschlands. Als Ergebnis wurde Live in Leipzig auf LP und Video gebannt. Für das Album Ich will dich haben (1991) (mit Kompositionen von Annette Humpe und Inga Humpe) erhielt Lindenberg abermals eine goldene Schallplatte. Lukas Hilbert wurde eine Zeit lang sein „musikalischer Direktor“. Dessen Vater Erwin Hilbert war bei insgesamt zehn Lindenberg-Alben als Textberater und Studiosekretär tätig. Lindenberg produzierte Lukas Hilberts erstes Soloalbum. Es folgte weiter in schnellem Rhythmus Album auf Album. Der große Erfolg blieb jedoch aus. Erste Videos liefen auf VIVA. Herauszuheben sind:

Und ewig rauscht die Linde (1996), das rau und rockig und – im Gegensatz zu den Vorgängeralben – „dancefloorfrei“ produziert wurde von Franz Plasa (Echt/Selig) und die Wiedervereinigung des „alten“ Panikorchesters auf der folgenden Tour zur Folge hatte.

Belcanto, auf dem Lindenberg alte Hits und neue Lieder und das Deutsche Filmorchester Babelsberg im Chanson-Stil der 1920er und 1930er Jahre zueinander bringt.

You can’t run away, einer neuen Version des Lindenberg-Songs No Future, zusammen mit Freundeskreis und produziert von 3P

Am 25. Januar 1992 fertigte er im Rahmen des Rockmarathons zur Rettung von Jugendradio DT64 einen Sonderzug nach Pankow, der von Fans aus Sachsen zur Fahrt von Leipzig nach Berlin gemietet war, ab.

Neben seinen musikalischen Tätigkeiten trat Lindenberg auch zunehmend als Maler in Erscheinung. 1996 hatte er seine erste Ausstellung, viele weitere folgten. Im Dezember 2002 stellte er, inspiriert und koordiniert von Erwin Hilbert,[13] seinen Bilderzyklus Die 10 Gebote in der Hamburger St.-Jacobi-Kirche aus. Nach der am 29. April 2005 eröffneten Ausstellung im Haus der Geschichte in Bonn folgten in Zusammenarbeit mit den Galerien Walentowski Ausstellungen seiner Werke in Werl (Eröffnung 6. November 2005) und Dresden (18. Februar 2006). Als Vernissage der Walentowski-Galerie Udo Lindenberg & more in der neuen Europa Passage, Hamburg, begann diese mit einer Udo-Lindenberg-Ausstellung. Zudem erschienen Bildbände über Lindenbergs Werke. Arbeiten des „Strichers aus St. Pauli“, wie er sich ab und zu selbst bezeichnet, befinden sich im Kanzleramt und im Haus der Geschichte. Seine Likörelle – Malereien, eingefärbt mit alkoholischen Getränken – sind ebenso skurril wie der Ejakulator, wo mithilfe eines Schlagzeugs die Leinwand vollgespritzt wird.

2000er Jahre

Musikalisch machte Lindenberg 2002 mit seiner Revue Atlantic Affairs wieder auf sich aufmerksam. Er interpretierte Lieder von deutschen Exilanten aus den 1920er, 1930er und 1940er Jahren. Auf dem Album gastierte neben Yvonne Catterfeld und den Prinzen auch Helge Schneider mit einem Saxofonsolo. Der dazugehörige Film (mit Horst Buchholz) lief in der ARD und die Show (mit Otto Sander und Ben Becker) führte die Band auch für zwei Konzerte nach China. Das Album Panikpräsident aus dem Jahr 2003 enthielt Neuaufnahmen alter Songs, eingespielt vom Panikorchester in aktueller Besetzung, darunter Duette mit Peter Maffay und Nena (auf Horizont). 2004 ging Udo Lindenberg aus Anlass seines 30. Bühnenjubiläums mit dem Motto „Aufmarsch der Giganten“ auf Tournee. Gäste waren Nina Hagen, Peter Maffay und erneut Eric Burdon. Die Konzerte folgten chronologisch seinem musikalischen Werdegang; eine DVD davon wurde veröffentlicht. 2004 erschien ebenfalls die Autobiografie, in der enthüllt wird, warum Lindenberg seit Anfang der 1980er Jahre seinen Hut als Markenzeichen trägt und kultiviert, und dass Nena eine seiner zahlreichen Lieben war. Die Autobiographie erschien auch als Hörbuch, gesprochen von Ben Becker. RTL widmete Lindenberg ins der Porträtreihe Absolut eine eigene Show, in der er unter anderem mit Yvonne Catterfeld auf der Bühne stand.

Zum 60. Geburtstag im Jahr 2006 und nach dem Erscheinen weiterer Best-Of-Produktionen (Damenwahl mit einer Auswahl zum Teil unveröffentlichter Duette mit Kolleginnen) erhielt er Ende des Jahres die 1 Live Krone für sein Lebenswerk. Lindenberg trat dabei zusammen mit Silbermond, Max Herre und Jan Delay auf. Letzteren unterstützte Lindenberg auf seinem Album Mercedes Dance im Lied Im Arsch; im dazugehörigen Video mimte Lindenberg den „Paten“.

2006 wurde Lindenberg damit beauftragt, die Künstler-Ausgabe der Jubiläums-Edition von Meyers Großem Taschenlexikon zu gestalten und den Einband aller 24 Bände (zuzüglich einem Band mit der Lexikon-DVD) zu illustrieren. Jeder einzelne Band zeigt ein anderes Motiv auf dem Buchumschlag, zudem ergeben alle Buchrücken zusammen ein Gesamtkunstwerk. Udo Lindenberg über diese Arbeit: „Die Menschenfamilie ist ein Panoptikum bunter und skurriler Zeitgenossen. Farbenfroh, detailreich und voller neuer Perspektiven.“[14]

2007 spielte Lindenberg in dem Musikvideo Vom selben Stern von Ich + Ich mit.

Das Album Stark wie Zwei erschien am 28. März 2008 bei Warner Music/Starwatch Music. Es war das erste reguläre Studioalbum von Lindenberg seit dem Jahr 2000. Als erste Single-Auskopplung wurde der Titel Wenn Du durchhängst am 22. März vorab veröffentlicht. Auf dem Album arbeitete Lindenberg unter anderem mit den Künstlern Annette Humpe, Jan Delay, Silbermond, Till Brönner und Helge Schneider zusammen. Produzent war Andreas Herbig. Sowohl von den Fans als auch den Kritikern wurde es sehr gut aufgenommen. Das Album stieg direkt nach Erscheinen auf Platz 1 der Media-Control-Charts ein und wurde das erste Album von Udo Lindenberg, das diese Position erreichte. Auch Lindenberg selbst zeigte sich immer wieder in Interviews sehr überrascht über das herausragende Echo auf sein Album.[15] Insgesamt erreichte das Album Doppelplatin und es wurden bisher rund 630.000 Alben verkauft.

Seit 2009 vermarktet die Schwarzwälder Brennerei Weisenbach in Abstimmung mit Udo Lindenberg verschiedene Edelliköre als Leckerelle in einer schlanken, schwarzen Flasche mit Likörellen als Etiketten und einem schwarzen Hut als Verschlussaufsatz.[16] Vom Verkaufserlös gehen 1,50 Euro je Flasche an die Udo-Lindenberg-Stiftung.

2010er Jahre

Am 1. Juli 2010 gab das Bundesministerium der Finanzen zwei von Udo Lindenberg gestaltete Sondermarken heraus: die im Rahmen der Serie Aktuelles erscheinenden Motive zu 45 und 55 Eurocent Andrea Doria und Sonderzug nach Pankow. Auf beiden Marken hat Lindenberg auch sich selbst karikaturistisch dargestellt. Das Honorar für die Gestaltung spendete Lindenberg für die Udo-Lindenberg-Stiftung.[17] Angelehnt an die Gestaltung der Sondermarken vermarktete die Deutsche Post als sogenannte Premium Kartonage zwei Packsets der Größen S (Sonderzug nach Pankow) und M (Andrea Doria), die Lindenbergs Lebensgefährtin Tine Acke grafisch mitgestaltete.[18]

Am 13. Januar 2011 hatte das Musical Hinterm Horizont mit Liedern Lindenbergs in Berlin im Theater am Potsdamer Platz Premiere.[19] Der Handlung liegt die Liebesgeschichte zwischen ihm und dem besungenen „Mädchen aus Ostberlin“ zugrunde. Am 3. Juni 2011 absolvierte Udo Lindenberg zudem im Hamburger Kampnagel ein über dreistündiges MTV-unplugged-Konzert. Das entsprechende Album MTV Unplugged – Live aus dem Hotel Atlantic wurde bereits nach drei Monaten mit fünffach Gold ausgezeichnet für 500.000 verkaufte Einheiten, später mit dreifach Platin für 600.000 verkaufte CDs.[20] Mittlerweile wurde es über eine Million mal verkauft.[21]

In der Wetten, dass..?-Sendung vom 5. November 2011 sang er zusammen mit Clueso und den Sendungsgästen eine umgeschriebene Version des Songs Mein Ding zu Ehren von Thomas Gottschalk.[22] Auf Jagdschloss Augustusburg bei Chemnitz war vom 18. August bis 11. November 2012 die von Lindenbergs Freund und Kurator Manfred Besser gestaltete Ausstellung „Udo. Die Ausstellung“ zu sehen. Sie war dem Gesamtwerk des Musikers und Künstlers Udo Lindenberg gewidmet und zeigte in vierzehn Räumen mehr als 500 Exponate von Lindenberg. Zuvor war die Ausstellung auf Schloss Neuhardenberg und im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg zu Gast.

Nach 2010 veranstaltete die Reederei TUI Cruises 2014 mit Udo Lindenberg ein drittes Mal eine Rockliner betitelte Kurzkreuzfahrt, auf der er mit Gästen auftrat.[23] Im Juni 2014 gab Lindenberg in Düsseldorf und in Leipzig jeweils zwei ausverkaufte Stadion-Konzerte mit 45.000 Besuchern pro Konzert.[24][25][26] Nach 32 Jahren ist Udo Lindenberg mit dem Sonderzug nach Pankow, einem Titel mit der Melodie des Chattanooga Choo Choo, nun tatsächlich im U-Bahnzug der BVG aus West-Berlin in den Osten der Stadt, nach Pankow gerollt.[27]

Im Rahmen der Panikparty 2015 trat Lindenberg 2015 in der Hannoveraner HDI-Arena, im Berliner Olympiastadion und in der Frankfurter Commerzbank-Arena auf.[28] Vom 1. Februar bis zum 12. April 2015 fand im Porsche-Museum die Sonderausstellung Porsche. Panik. Power statt, bei der Exponate aus der Privatsammlung Lindenbergs ausgestellt wurden. Zur Eröffnung dieser ihm gewidmeten Ausstellung gab er ein Konzert.[29]

Ende Februar 2016 wurde Lindenbergs nächstes Studioalbum Stärker als die Zeit für den 29. April angekündigt. Zeitgleich erschien bereits die Singleauskopplung Durch die schweren Zeiten als MP3-Download. Zudem wurden die Tourtermine für 2016 bekannt gegeben. So wird Lindenberg u.a. in den großen Stadien und Hallen von Leipzig, Hamburg, Hannover und Frankfurt auftreten.[30]

Zum 70-jährigen Jubiläum der überregionalen Tageszeitung Die Welt erschien am 2. April 2016 eine Sonderausgabe, die von Udo Lindenberg illustriert worden war.

Liedtexte

Lindenbergs Texte umfassen ein breites Spektrum. Die Lieder handeln sowohl von gesellschaftlichen als auch privaten und zwischenmenschlichen Themen. Dabei bedient er sich einer metaphernreichen Sprache und versteht es, Geschichten mit treffenden Worten zu erzählen. Der Autor Benjamin von Stuckrad-Barre bezeichnete Lindenberg als „größten deutschen Nachkriegslyriker“ und initiierte eine Schallplatte, auf der Prominente wie Bryan Adams und Elke Heidenreich Lindenberg-Texte vorlesen (Poesiealbum, 2004).

Wolfgang Müller von der Artpunkband Die Tödliche Doris sagte: „Lindenbergs erste beiden Platten gehören zum Besten, das je in der deutschen Sprache getextet wurde.“[31] Rio Reiser äußerte sich hingegen wie folgt: „Was ich von Anfang an nie mochte, war diese sogenannte Szenensprache, die teilweise sowas von blöde ist, die auch kein Mensch spricht – Gott sei Dank. Das soll irgendwie proletarisch sein, so locker – mein Gott, strengt der Mensch sich an, locker zu sein.“[32]

Lindenberg setzte sich seit Ende der 1960er Jahre mit den politischen Themen seiner Zeit auseinander. Viele seiner Lieder, wie Wozu sind Kriege da, sind Ausdruck seiner pazifistischen Weltsicht. Er bezog zu Beginn der 1980er Jahre Stellung gegen die Stationierung von Pershing-II-Mittelstreckenatomraketen in der Bundesrepublik sowie SS-20-Raketen in der DDR und äußerte sich dementsprechend sowohl bei dem Konzert Rock für den Frieden in der DDR als auch bei Auftritten auf Friedensdemonstrationen in West-Deutschland.

Er kritisierte die Umweltzerstörung im Stück Grande Finale sowie soziale Missstände und wirtschaftliches Ungleichgewicht zwischen Nord und Süd in dem Lied Kleiner Junge. In den Liedern Lady Whisky und Mit dem Sakko nach Monaco („Ich fiel direkt vom Himmel auf ein Doppelkornfeld“, als Metapher für seine Geburt) beschrieb er seine eigenen Alkoholprobleme. Gleichzeitig wies Udo Lindenberg auch auf die belebende Wirkung von legalen und illegalen Rauschmitteln hin. So heißt es beispielsweise in dem Song Nasses Gold aus dem Jahr 2008: „So manche hohe Wissenschaft, Symphonien und höhere Sphären/ Wären nicht entstanden, wenn die Kollegen immer nur nüchtern geblieben wären.“[33] Liebe und Beziehung sind weitere Themen, die in seinen Texten viel Raum einnahmen, wie in Sie liebten sich gigantisch und Cello. Gleichzeitig übte der Sänger Kritik am digitalen Zeitalter, in dem jedes menschliche Gefühl von rationalen Profitgedanken geprägt sei, wie in dem Lied Der Deal, das er zusammen mit Stefanie Kloß, der Sängerin von Silbermond, aufgenommen hat.[33]

Begleitmusiker

Das Panikorchester ist die Band von Udo Lindenberg und damit der „harte Kern“ neben vielen anderen Künstlern, die zeitweise an den Auftritten und Produktionen beteiligt waren und sind. Als Gründungstag wird der 13. August 1973 angegeben, als in Emsdetten das erste Konzert mit der Band stattfand. Seitdem hat das Panikorchester allerdings immer wieder personelle Veränderungen erlebt. Von den ursprünglichen Gründungsmitgliedern (Steffi Stephan – Bass, Gottfried Böttger – Klavier, Peter „Backi“ Backhausen – Schlagzeug, Karl Allaut – Gitarre, Judith Hodosi – Saxophon) ist heute nur noch Steffi Stephan dabei. Bereits in den ersten anderthalb Jahren stiegen erst Hodosi und wenig später Backhausen und Allaut aus.

Als Nachfolger kamen Olaf Kübler sowie die beiden Gitarristen Helmuth Franke und Thomas Kretschmer, die schon vor 1973 als Studiomusiker an Lindenbergs Platten beteiligt gewesen waren. Nach weiteren Um- und Neubesetzungen (u. a. Keith Forsey – Schlagzeug, Roger Hook – Gitarre) stießen 1976 Jean-Jacques Kravetz (Klavier, seit 1973 mit im Studio) und Bertram Engel (Schlagzeug) dazu, die noch heute mit Lindenberg aktiv sind. Im gleichen Jahr kam auch Gitarrist Paul Vincent (bis 1979 – komponierte die Titelmelodie zu Auf Achse) dazu und Gottfried Böttger verließ endgültig die Band. In den 1980er Jahren entwickelte sich das Panikorchester mit dem Eintritt von Hannes Bauer (Gitarre, dabei seit der „Heizer“-Tour 1980), Hendrik Schaper (Keyboards, dabei seit der „Odyssee“-Tour 1983) und Carl Carlton (Gitarre, seit 1986) schließlich zu der heute noch (bzw. wieder) bestehenden Besetzung.

Die Studio-LPs aus der Zeit haben zwar meistens das Panikorchester im Untertitel, eingespielt wurden die Alben jedoch zum großen Teil von einer ganzen Reihe (wechselnder) Studiomusiker. Spätestens seit Odyssee (1983) begann Lindenberg mit verschiedenen Sounds zu experimentieren. Die LPs wurden poppiger und elektroniklastiger. Drumcomputer und Synthesizer ersetzten herkömmliche Instrumente. Live rockte dann allerdings auf den opulenten Tourneen, darunter auch in der UdSSR, das von Lindenberg so titulierte „Orchester Gnadenlos“ – Ausnahme: beim Anti-WAAhnsinns-Festival 1986 musste BAP als Panikorchester herhalten. Zum Bruch kam es nach der 1988er Feuerland-Revue. Das Album Radio Eriwahn war das letzte Album in den 1980er Jahren, auf dem das Panikorchester namentlich erwähnt wurde.